- HOME

- 技術情報

技術情報

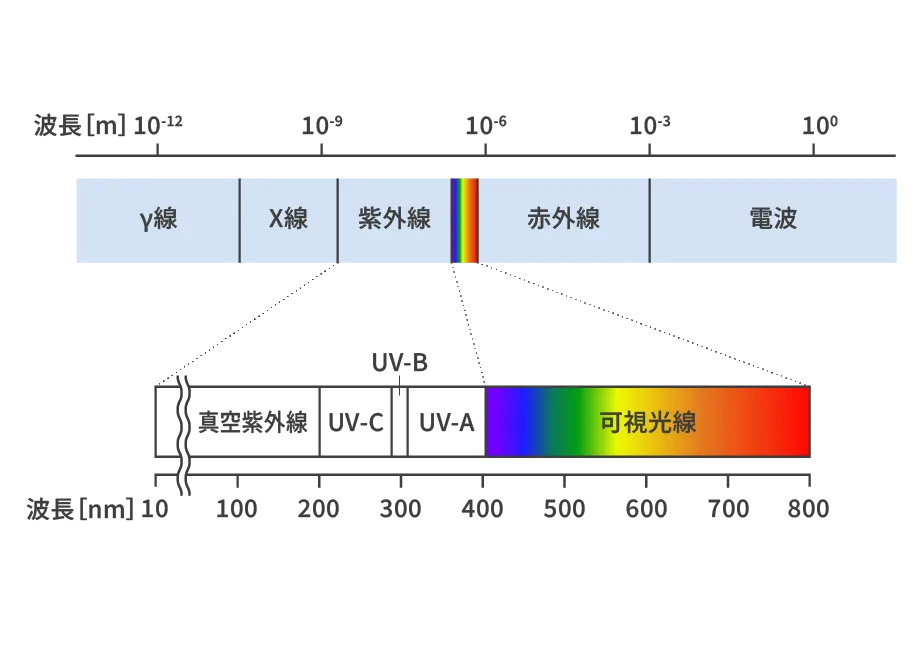

太陽から放出される光(電磁波)は、私たちの地球にも大量のエネルギーを降らせています。太陽からの電磁波には、目に見える可視光だけでなく、γ線、X線、紫外線、赤外線、電波など、さまざまな種類があります。

紫外線は10~400 nmの波長範囲の光を指し、波長の短い方から真空紫外線、UV-C、UV-B、UV-Aと分類されます。紫外線は波長によりオゾン生成、殺菌、光化学反応などの作用があります。

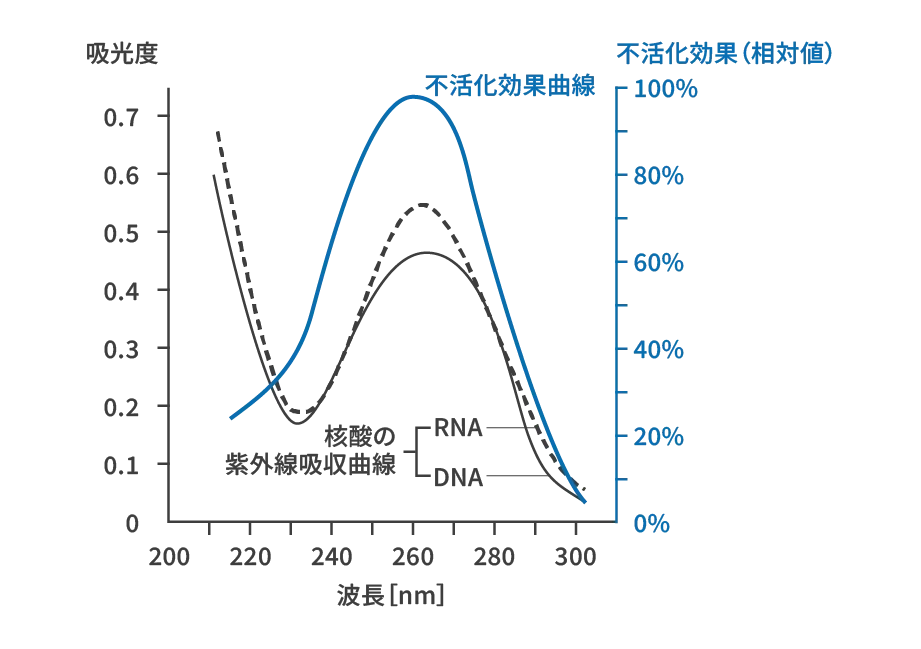

紫外線は、微生物の中の核酸(DNA、RNA)の一部を変化させることで、増殖能力を停止させます。これを一般的には除菌と表現していますが、専門的には不活化と言います。

紫外線の波長に対する核酸の吸光度が図に示されています。260nm付近の波長に核酸の吸収があることがわかります。また、同図に微生物の不活化曲線が描かれています。この曲線のピークも260nm付近にあることがわかります。つまり、核酸が260 nm付近の紫外線を吸収することで光反応が進行し、微生物が不活化することが、紫外線除菌の原理です。

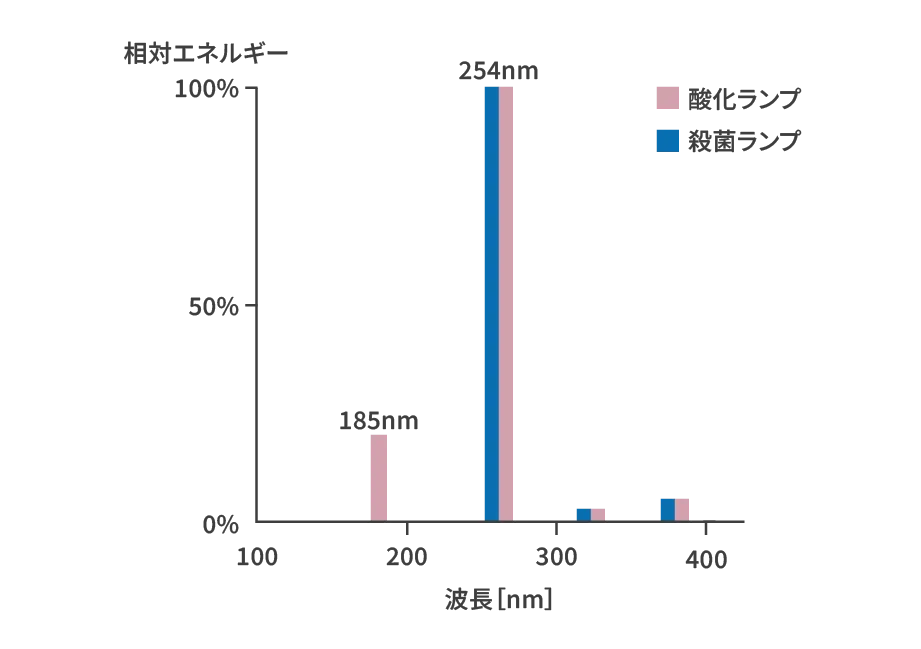

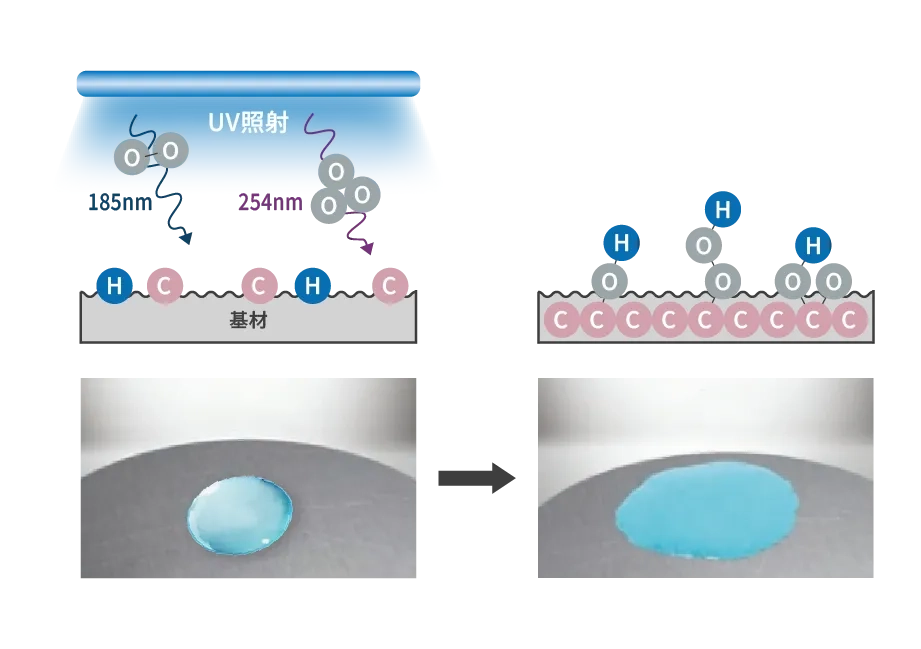

紫外線光源を用いて、有機物を効率的に分解・除去することが可能です。この光源として、波長185 nmの真空紫外線を放射する低圧水銀ランプがあります。水からOHラジカルを生成するためには、水分子H-O-HのH-O結合を解離する必要があります。解離に必要なエネルギーと光の吸収に必要な波長は200 nm以下であり、185 nmの真空紫外線が使用されます。殺菌ランプと区別して、酸化ランプとも呼びます。

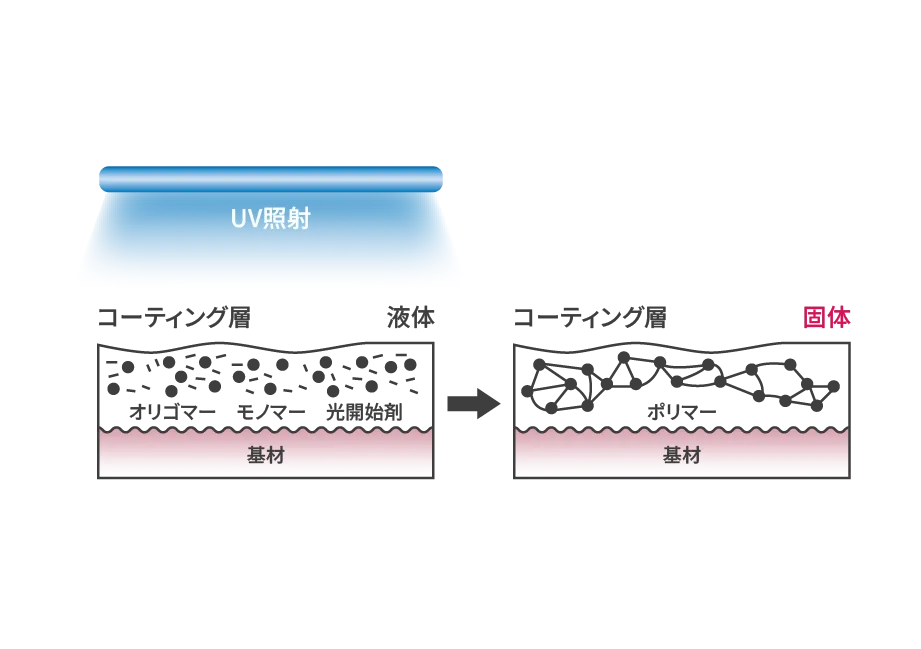

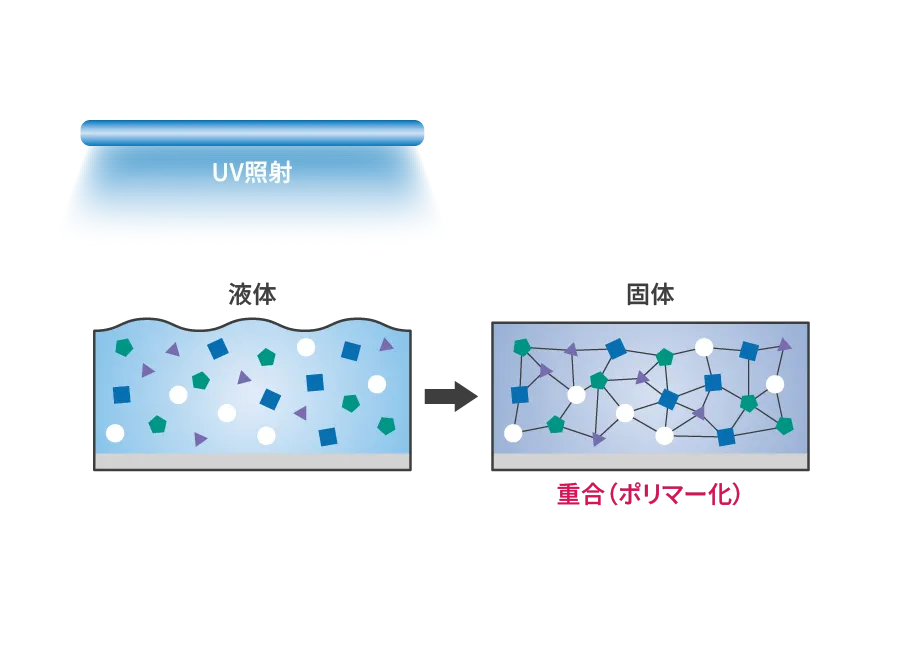

紫外線による樹脂硬化とは、「光重合」と呼ばれる光化学反応プロセスです。紫外線エネルギーを用いて、液体を固体に(モノマーをポリマーに)化学変化させる技術です。

レジンと呼ばれる光硬化樹脂は、主に波長 250~400 nm の紫外線領域の光エネルギーを吸収して硬化します。254 nmより365 nmの紫外線の方が、光硬化樹脂の内部まで到達するため、一般的に365 nmの紫外線を採用しています。

紫外線による接着とは、紫外線を照射させることで硬化する特殊な「紫外線硬化樹脂」を使い、接着させることを指します。これは、紫外線に反応して「光重合反応」という化学反応が起こり、分子量の小さな物質(モノマー)が結合し分子量の大きな物質(ポリマー)になります。材料の融点が上昇するため、液体が固体となり接着(硬化)するという原理です。このときも樹脂硬化と同じ365nmの紫外線を採用しています。

紫外線によって生成された活性酸素は、基材表面に衝突して表面層の分子鎖を切断し、切断された分子と反応して新たな官能基(OH,CHO,COOHなど)を生成します。これらの官能基は親水性が高く、塗料・接着剤・コーティング材等との相性が良いため、密着力を飛躍的に改善・向上させます。

一般に紫外線洗浄・改質装置用光源には、185nm、254nmの波長を主波長として、効率よく放射する低圧水銀ランプが使用されています。波長が短ければ短いほど、高いエネルギーを持っており、185nm、254nmの波長では多くの有機物の結合を切断することができます。

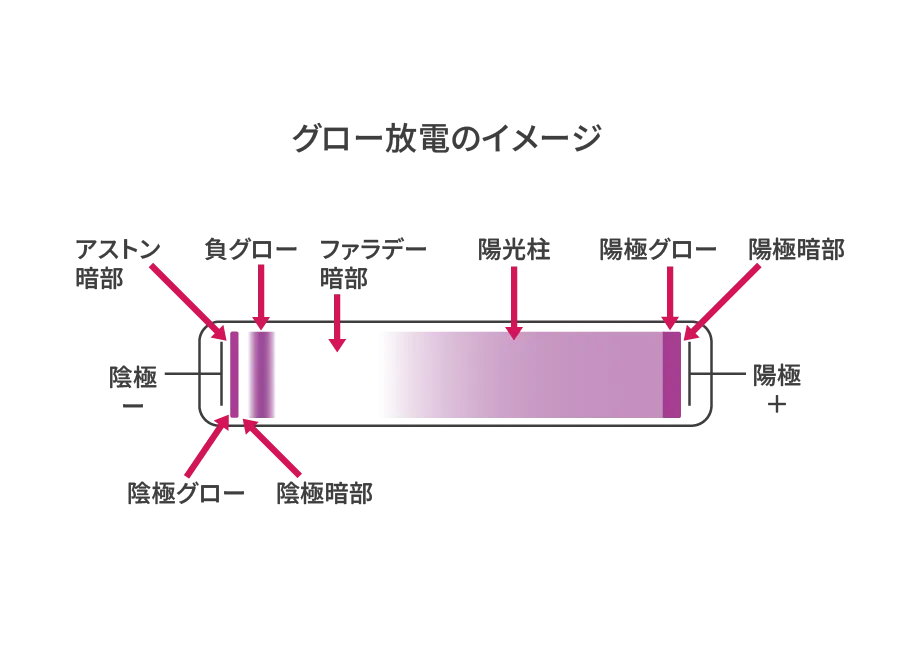

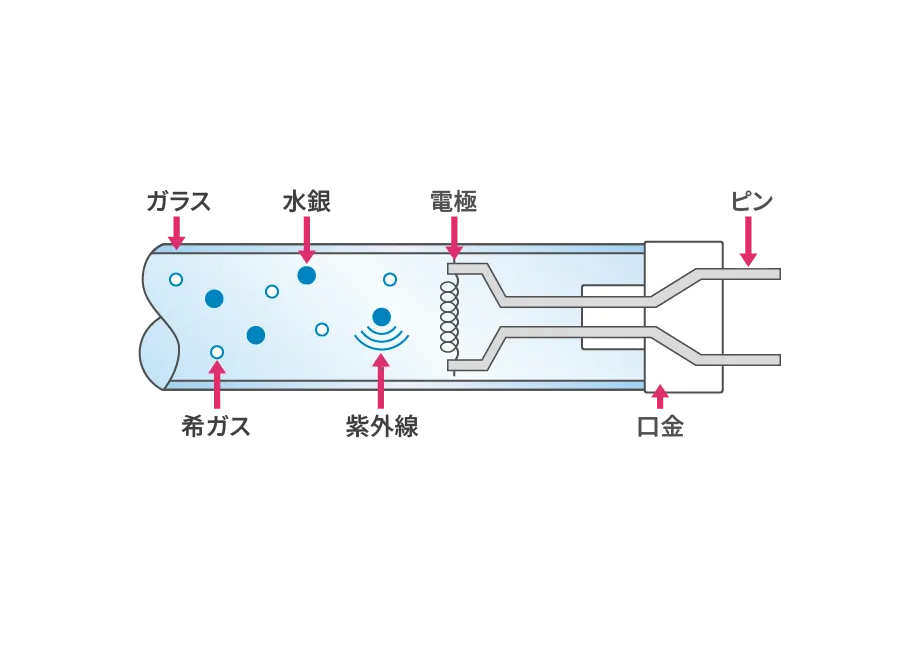

低圧水銀ランプは水銀原子の共鳴線である波長254nmまたは185nmの紫外線を最も効率よく得るために、定常点灯中の水銀蒸気が1Pa前後となるように設計された放電ランプです。始動用ガスとして圧力数Torrのアルゴンガスなどの希ガスが封入されます。

殺菌用途のランプは波長254nmの紫外線を透過できる特殊ガラス、表面処理用途のランプには波長185nmの真空紫外線を透過できる石英ガラスが使用されます。185nmの共鳴線は254nmの共鳴線よりも水銀蒸気圧が少し高いところが最適な蒸気圧であり、それに対応して高出力化ができます。

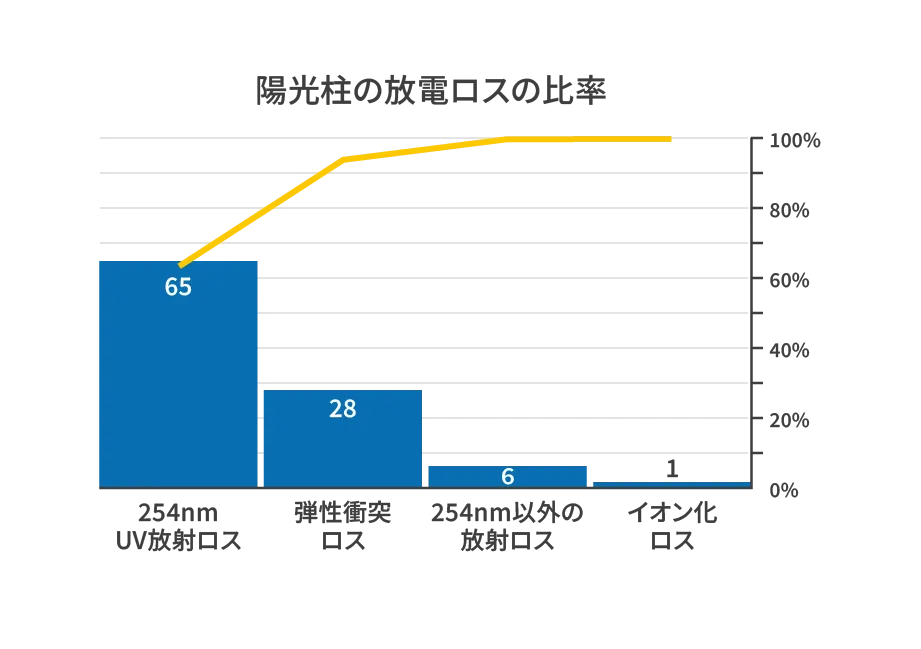

低圧水銀ランプは、放電ランプの中でも最も効率的に紫外線を発光する光源と言われています。プラズマ中の電子のエネルギーのほとんどが水銀の励起に費やされ、イオン化された水銀は、また新たに電子‐イオンのペアを生み出して増殖し、その結果、効率的に254nmの紫外線を発生します。

低圧水銀ランプの陽光柱プラズマに投入されたエネルギーの約65%は254nmの紫外線の発光に変換されます。この変換効率は、放電ランプの中では最も高く、したがって最も効率的な光源だと言えます。

始動時、電極に電流を流して予熱すると、高温になったエミッタ(電子放出物質)から熱電子が豊富に放出されます。放出された熱電子は電界によって加速され、反対側の電極に引かれて移動し、放電が始まります。放電により流れる電子はガラス管内に封入された水銀原子と衝突します。水銀原子は励起され、エネルギーを放出する際に紫外線を放射します。殺菌ランプや酸化ランプはこの紫外線をそのまま利用しますが、ブラックライトやUVBランプは水銀原子から放出された紫外線を蛍光体により、より長い波長の紫外線に変換してランプ外に放射します。

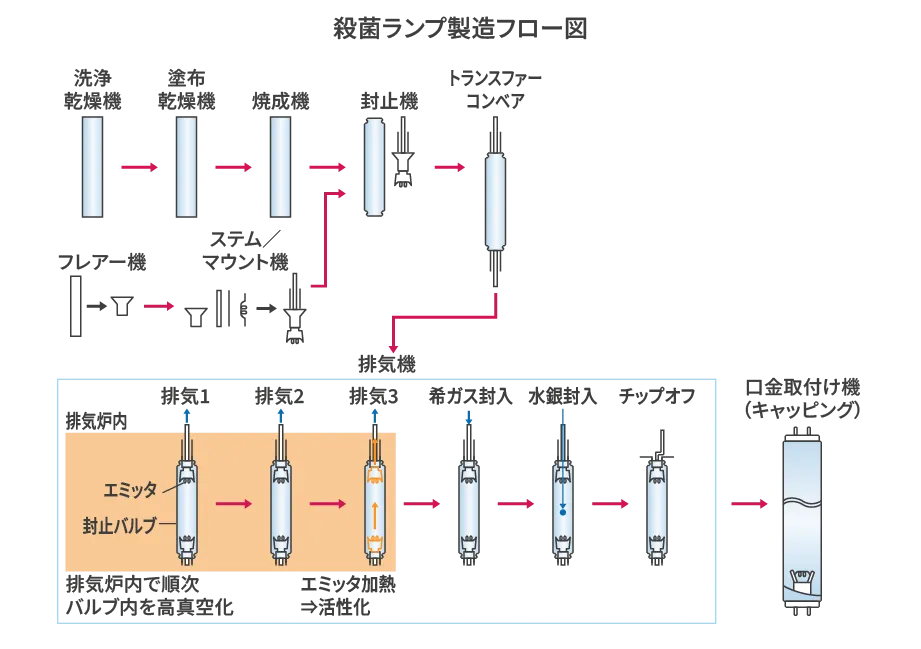

ステムと呼ばれる1対の電極構成体を、紫外線を透過する直状のガラス管の両端部に、ガスバーナーの火炎を用いて封着します。電極構成体の電極は、コイル状のフィラメントに電子放出物質(エミッター)が塗布されています。片方のステムの細管を介して排気し、真空状態にした後、ガラス管内に希ガスと少量の水銀を封入して、細管をチップオフして排気を完了します。その後、ガラス管の両端部に口金を被せ、セメントにより固着して完成します。

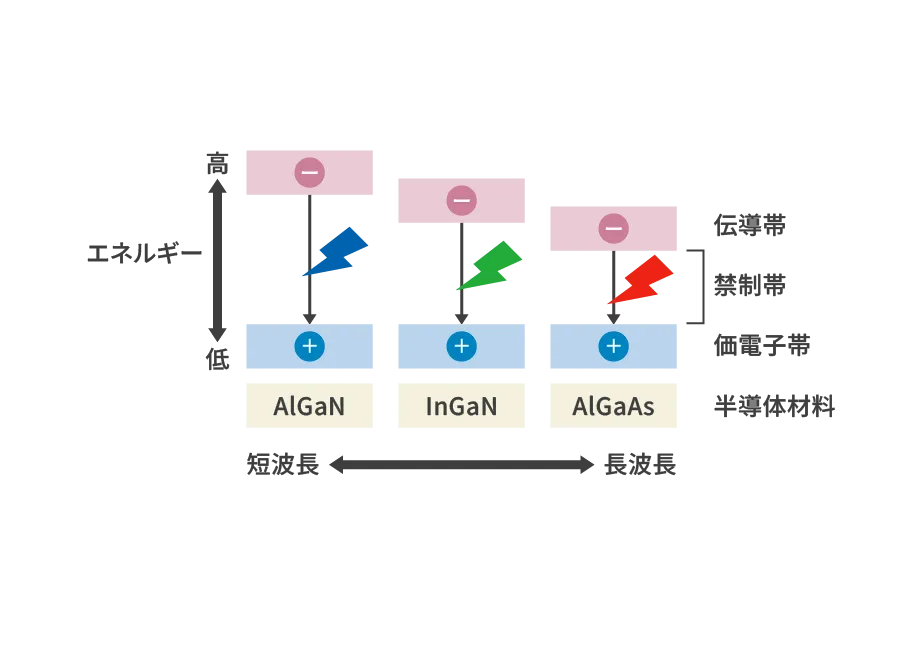

図は半導体の材料によって発光波長が異なることを説明しています。p-n接合でのホールと電子の結合は電子がエネルギーの高い伝導帯からエネルギーの低い価電子帯に落ちることによって起こります。このエネルギー差が大きいほど、よりエネルギーの高い光、すなわち波長の短い光が放出されます。エネルギー差(禁制帯)は半導体の材料で異なっていますので発光させたい色に合う禁制帯の材料を選んで発光ダイオード(LED)を作ります。

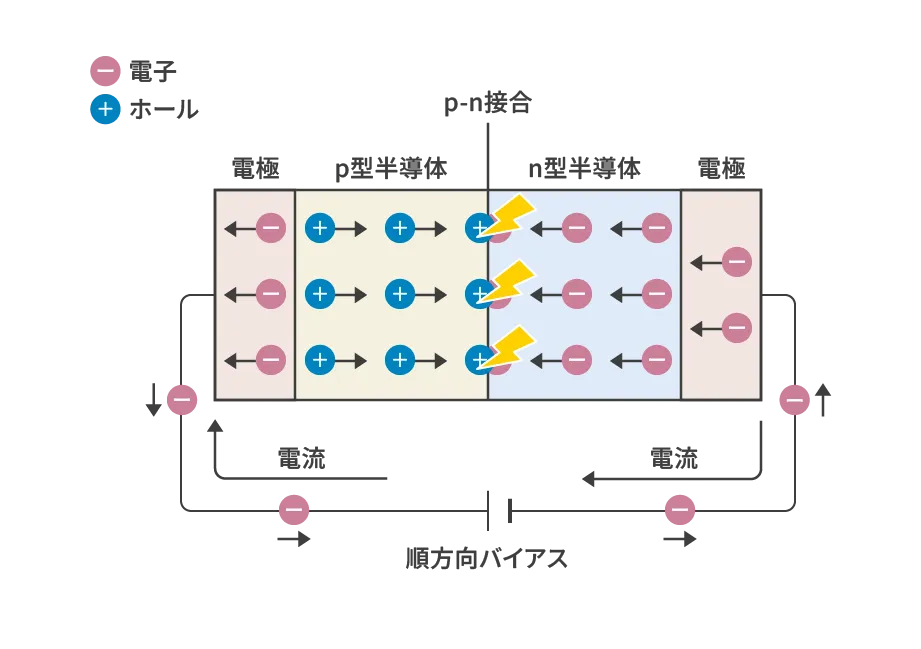

図は発光ダイオード(LED)の基本的な原理を説明しています。p型半導体(ホールが多い半導体)とn型半導体(電子が多い半導体)を接合したp-n接合が作られています。この素子に順方向に電圧をかけるとホールと電子がp-n接合に向けて移動し、双方が結合して消滅します。このとき電子がエネルギーの高い状態から低い状態に移るので、余ったエネルギーが光として外部に放出されます。

LEDの製造のコアとなるのが“結晶成長”です。この工程で、ウェーハ上にLEDとして発光させるための薄い膜を作ります。上は工程を俯瞰した図、下は断面にした図です。ウェーハ周囲を高温、高圧力環境下にしてガスを吹き付け、ウェーハ表面での化学反応により薄い膜を成膜します。これを複数回繰り返し多層の膜構造にします。

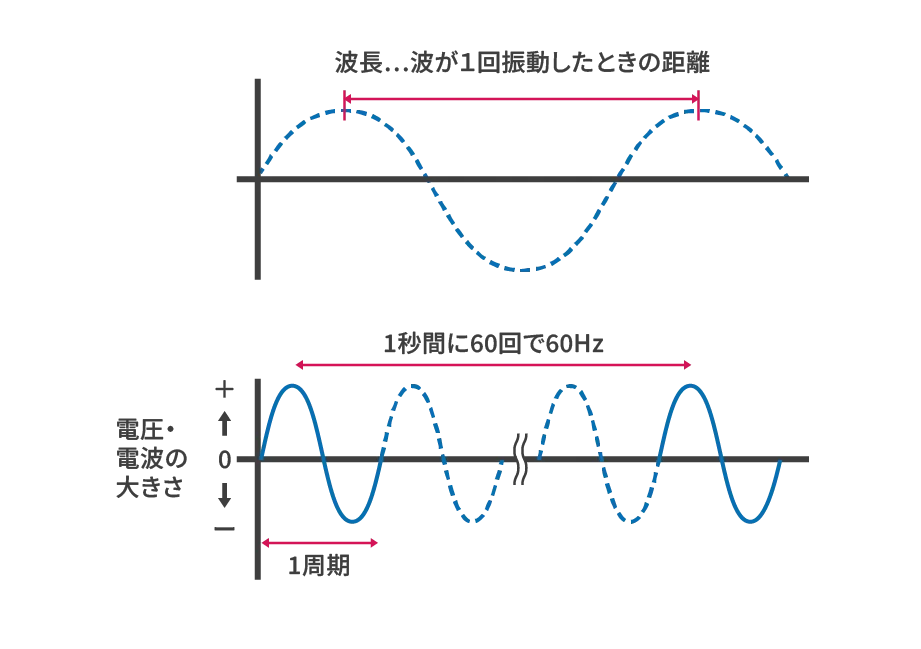

光が波の挙動をとる場合、その運動の様子は正弦曲線で表されます。波長(記号λ)は繰り返される同一点、例えば波の高い所(極大)同士の間隔であり、その単位はnm(=10-7cm)です。振動数νは単位時間に繰り返される波の数で、周期Tの逆数に相当します。

光は波長領域によって紫外線(400nm以下)、可視光線(400~800nm)、赤外線(800nm以上)に大きく分類され、さらに紫外線より短波長の領域にはα線、β線、γ線などの放射線が、また赤外線より長波長の領域には電波やマイクロ波があります。

紫外線も電磁波です。電磁波を扱う物理は、量子力学に基づきます。この量子力学では、電磁波(光子)は、波動でも粒子でもない第三の存在であり、それぞれの場合に応じて、波動のようにも粒子のようにも現れるもの、つまり波動と粒子が奇妙に合体したものとされています。この量子論に基づけば、光子(フォトン)は、量子論的に修正された意味で電磁波の波動であるといえます。(「量子力学的世界像」朝永振一郎著(弘文堂、1965年))

光量子1個のエネルギーをεとすると、光は波でもあり、その波長λ、振動数ν、光速cとの間には

c=λν

ε=hν=λch

(hはプランク定数)

の関係があります。これらの式から、光のエネルギーは波長によって変わります。

赤外線のような長波長(低振動数あるいは低波数)領域の光ほどエネルギーが小さく、紫外線のように短波長の光ほどエネルギーが大きくなります。

「mW/cm²」は紫外線線量率の単位です。紫外線線量率は紫外線照度や紫外線強度と表現される場合もあります。紫外線照射装置の選定において、重要な単位となります。この紫外線線量率に照射時間(単位=秒)を掛けて、紫外線照射線量を算出します。式にすると紫外線照射線量(単位:mJ/cm²また mW・s/cm²)=紫外線線量率(単位:mW/cm²)×照射時間(単位:秒)